刚知道!为什么“science”最早叫“格致”?

编者按:

对于《科学春秋》的读者来讲,“科学”这个词再熟悉不过。但“科学”究竟是什么、怎么来的?又是如何与“science”建立起联系的?北京大学哲学系周程教授在新文化运动兴起一百周年之际,探究了 “科学”一词的由来与发展,认为“科学”存在广义和狭义之分,应对其概念加以界定。

撰文 | 周程(北京大学哲学系暨科学与社会研究中心 教授)

责编 | 于青

●●●

►《新青年》的前身《青年杂志》第一期。来源:Wiki

1915年的9月,陈独秀(1879-1942)在上海创办《青年杂志》(1916年9月更名为《新青年》),在华夏大地上掀起了一场声势浩大的新文化运动。

所谓“新文化运动,是觉得旧的文化还有不足的地方,更加上新的科学、宗教、道德、文学、美术、音乐等运动。”[1]在这里,陈独秀为改造中国旧文化列出来的第一服药方乃“科学”。

“科学”是解读新文化运动的本来面貌和本征性质的一个非常重要的关键词。时隔一百年后,站在新的历史起点上,重新反思新文化运动,有必要对当时的“科学”概念及其由来展开更为深入的考察。

一、中文文献中出现的早期“科学”用例

不少日本学者认为,“科学”一词率先诞生于日本,它乃明治维新前后日本学者用于翻译英语词汇“science”的产物[2,3]。实际情况并非如此。

笔者发现,《四库全书》收录的唐末罗衮的《仓部柏郎中墓志铭》一文中出现了“科学”用例,现摘录如下:

“近代科学之家有柏氏仓部,府君讳宗回字㡬,圣祖士良忠州司马,父皓毛诗博士,赠国子司业,君踵父学开元礼。咸通中,考官第之,尚书落之,不胜压屈,因罢,取家䕃出身选为州县官。”(引文中的标点符号系笔者所加,以下凡引自《四库全书》者,均同)[4]

另,据《四库全书》记载,明朝唐顺之(1507-60)编纂的《稗编》中收录的《广科学以弭盗》一文中也出现了“科学”一词。该文提到“故圣朝广开科学之门,俾人人皆有觊觎之心,不忍自弃于贼盗奸宄。”[5]

此处的“科学”指的是“科举之学”,也即儒生参加朝廷开设的分科录用考试所需掌握的学问。

除用作“科举之学”外,《四库全书》中还出现了用于表达“分科之学”之意的“科学”用例。如乾隆五十五(1790)年奉敕编纂的《钦定千叟宴诗》中有一段关于钦天监西洋人那永福的记述:

“欧逻巴州西天西意逹里亚(欧洲西边的意大利),臣所栖六城环以地中海,高墉架海横天梯,人有医、治、教、道四科学,物有金刚、珊瑚、哆啰珠、象犀。康熙九年入觐贡,自后岁奉金牒、航狻猊,懐仁、若望始守职跪奉。”[6]

尽管“科举之学”,即分科举才之学与“分科之学”之间存在不少相似之处,但“科学”的含义由“科举之学”发展到“分科之学”,应该说是一项比较大的飞跃。

►科举考试。来源:Wiki

►中研院典藏的清代科舉大金榜。摄影:兰文里

二、英文“science”语义的发展演变

英语中的“science”源于拉丁语“scientia”,在中世纪,“scientia”的根本含义是“知识”[7]。当时所有的知识都包含在哲学体系之内,故“scientia”与源于希腊语的“philosophia”词义相近。后来英美等国教会大学纷纷给理科(science)出身的毕业生授予哲学(Philosophy)博士(Ph.D)学位与此有着很大的关联。

在近代以前,人们认识自然所获得的知识,不论是通过抽象思辨,还是通过经验观察所获得的知识,统统被纳入“自然哲学”的范畴。那时,拉丁语“scientia naturalis”和“philosophia naturalis”指的都是关于自然的知识。这可以从牛顿(Isaac newton,1643-1727)将力学三定律称作为“自然哲学”中窥见一斑。

“第二次科学革命”[8]爆发之后,对自然进行经验与实证研究所获得的知识急剧增长,人们越来越多地使用“natural philosophy”来指称对自然进行形而上学思考所获得的知识,也即狭义上的“自然哲学”;同时使用“natural science”、或其短缩语“science”来指称对自然进行经验与实证研究所获得的知识。结果,在十九世纪上半叶,关于自然的知识开始分化为“自然科学(natural science)”和“自然哲学(natural philosophy)”两种类型[9],前者主要是基于“做(doing)”建立起来的,后者则主要是通过“想(thinking)”建立起来的。

一般认为,自英国科学促进协会1831年成立时起,“Science”才获得了今日的确定含义[10]。此后,越来越多的人使用“science”来指称对自然进行经验与实证研究所获得的知识。

三、作为“science”译语登场的“科学”

中国古典文献中虽然出现了一些“科学”用例,但它们都不是“science”意义上的“科学”。那么,“科学”什么时候演变成英文“science”译语的呢?

不少学者认为哲学家西周(1829-97)乃将 “science”翻译成“科学”的第一人[11-12]。这种提法并不准确。西周1874年确实在发表于《明六杂志》的《知说(四)》中使用了“科学”一词,他在该文中写道:

“如此这般,将事实归纳成一贯之真理,并将此真理按照前因后果表达成一模范者,谓之学(science)。真理既已因学变得明白了然时,活用之,以利人类万般事物者,谓之术。(原文为日文,下同)”[13]

在这篇文章中,西周用来对译“science”的不是“科学”,而是“学”。它是指先由事实归纳出一般性的原理,再依据该原理进行演绎推论,从而得出关于事实的一般性理论。“术”是指将“学”所揭示的理论原理应用到人间的万事万物以获得生活之便的技能。很明显,西周在这里所使用的“学”和“术”可解释为现代意义上的“科学”和“技术”。问题是,西周是在什么语境下使用“科学”一词的呢?

在《知说(四)》中,西周进而写道:

“ 故学于人性能开其智,术于人性能增其能。然学与术虽如此旨趣迥异,至于所谓科学则有两相混合,不可判然区别者。譬如化学,尽管分解法之化学应称之为学,综合法之化学应称之为术,但亦有不可判然相分者。”[14]

西周在这里所使用的“科学”与“实验科学”、“基于技术的科学”等概念比较接近。虽然此处的“科学”并非以“science”的译语形式出现的,但它的含义却与狭义上的“science”,即“自然科学”相近。

《知说》中,“科学”一词仅出现过一次。相反,西周用“学”来对译“science”的用例却随处可见。这与十九世纪科学的急速发展以及“science”概念的演变不无关系。

西周十九世纪六十年代曾在荷兰留学四个年头,对当时的西方学术发展情况比较熟悉。因此,他在翻译“scientia”的同义语“science”时采用了“学”,而在描述刚刚兴起的、对技术手段的依赖越来越深、专门化特征越来越明显的自然科学时采用了“科学”。

简而言之,我们可以说西周是在自然科学的意义上使用“科学”一词的先驱,但是我们不能将用“科学”直译具有多重含义的“science”之功简单地归于西周。

那么,究竟是谁最先使用“科学”来对译英文“science”的?尽管人们仍无法明确回答这一问题,但是和田垣谦三(1860-1919)等人1881年编纂《哲学字汇》时已用“理学”和“科学”对译“science”之事实则是不容置疑的。这意味着在日本至少在1881年前已经有人开始使用“科学”来对译英文“science”。

►西周(Nishi Amane,1829 - 1897) 来源:Nishi Amane Tetsugaku Chosaku Shu

四、最早由日本传入中国的“科学”

作为英文“science”译语的“科学”在日本诞生后不久便开始传入中国。那么,究竟是谁最先将“science”意义上的“科学”由日本引进到中国的呢?

据史料记载,“science”意义上的“科学”最先出现在康有为(1858-1927)的著作中。康有为在编辑《日本书目志》时,提及两本含有“科学”字样的书籍,即《科学入门》和《科学之原理》,从这两本书的内容可以看出,当时日本学者所谈论的“科学”主要是指自然科学,即狭义上的“science”,所以康有为乃第一个在文章中征引了日语“科学”一词之人。

►康有为。来源:Los Angeles Times photographic archive, UCLA Library

中国学者中第一个在海外使用“science”意义上的“科学”之人很可能是梁启超(1873-1929)。

梁启超在光绪二十五(1899)年三月二十一日发行的《清议报》第十三期上,刊发了一篇题为《论太平洋之未来与日本国策》的文章,其中两度使用了“科学”一词[15],但这篇文章乃日文报刊的译述,且《清议报》乃梁启超逃亡到日本后于1898年12月23日在横滨创办的一份旬刊,它主要在日本关东地区发行,对1900年前后中国学术界的影响甚微。

►左:1925年《中国名人录 (第三版)》收录的梁启超像。来源:中国名人录第三版

右:清议报。来源:社资中心中国近现代思想及文学史专业数据库计划

王国维(1877-1927)很有可能是在国内使用“science”意义上的“科学”表达个人思想的第一人。1899年十一月,王国维(1877-1927)在为樊炳清译《东洋史要》作“序”时使用了“科学”一词,他写道:

“自近世历史为一科学,故事实之间,不可无系统。抑无论何学,苟无系统之智识者,不可谓之科学。中国之所谓‘历史’,殆无有系统者,不过集合社会上散见之事实,单可称为史料而已,不得云历史。”[16]

王国维序中“科学”之意明显有别于“分科之学”意义上的传统“科学”,而且也有别于“自然科学”意义上的狭义“科学”。在王国维看来,科学应该是有系统的智识,即体系化的知识。只要是体系化了的知识,譬如说历史,即使它研究的并非自然现象,也可以称作为“科学”。

►王国维及其作序

五、“科学”在清末中国的传播

“科学”在清末中国的传播主要得益于以下几个人物和事件:

1)杜亚泉创办《亚泉杂志》。

1900年,杜亚泉(1873-1933)到上海创办了 “亚泉学馆”和《亚泉杂志》。该杂志刊登的论文和广告中经常出现“科学”一词。尽管《亚泉杂志》一共只出版了十期,但它对“科学”一词在中国的传播与普及所作出的贡献不容低估。

2)严复翻译《原富》。

严复(1854-1921)光绪二十六(1900)年下半年在翻译《原富》(国富论)“部戊”以后部分时也开始频繁使用“科学”一词。严复在《原富》中使用的“科学”明显是“science”的对译。

在严复看来,科学不仅是技术之本,而且还是施政之本,无论是发展技术,还是施政管理,都应该基于科学。 “科学”的基本特征是考察现象,探明现象背后的原因。无论是自然现象,还是社会现象,只要遵循“科学之律令”, 即用科学的方法去加以探究,藉以弄清引发该类现象的深层原因,都可以说是科学。

当时,严复因翻译《天演论》而蜚声宇内,其在翻译界的影响无人可比。因此,他自1902年起在公开发表的著作中大量使用“科学”一词,无疑加速了“科学” 一词在中国的传播与普及。

►严复及其所译《原富》书影。来源:Wiki

3)上海“科学仪器馆”的创建及其所属的《科学世界》杂志的发行。

1901年,钟观光(1868-1940)、虞和钦(1879-1944)、虞辉祖(1864—1921)同林涤庵(1878-1953)等人合资在上海创办“科学仪器馆”,主要销售从日本进口的科学仪器和实验药品。随着事业规模的扩大,1903年3月“科学仪器馆”创办了《科学世界》[17]。

《科学世界》是中国第一份冠以“科学”之名的杂志,它对“科学”术语和科学知识的传播与普及作出的贡献甚巨。不难看出,“科学仪器馆”和《科学世界》的创立者们所理解的“科学”受日本的影响比较大,主要是指自然科学。

4)戊戌变法失败后赴日避难或留学的中国学人,如梁启超、马君武(1881-1940)、鲁迅(1881-1936)等在日本发表的文章,也对“科学”一词在清末的传播产生了一定的影响。

六、“科学”取代“格致”成为“science”的定译词

关于“科学”一词何时在中国普及的,学界并没有统一的说法。不过,一般认为,“科学”一词的普及实际上是伴随着当时主要用来指代“science”的“格致”、“格物”等词语的消退而发生发展的。

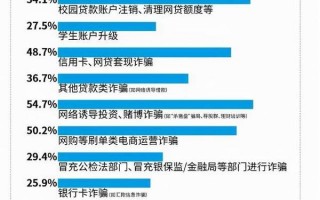

金观涛与刘青峰2004年公布了一张利用中国近现代思想史专业数据库的数据作成的图表。据称,该数据库收录了清末民初(1830-1915)和新文化运动(1915-1926)时期的近六千万字的重要思想史文献。

►1894-1915年间报刊书籍中“科学”与“格致”等词语的出现频度 (来源:[18])

从图中可看出,“格致”等词语与“科学”并存多年后突然从1906年起淡出历史舞台。“科学”取代“格致”可能主要与以下几个因素有关:

1) “格致”语义过于多元 [19-21]。

在晚清中国,虽然“格致”等词语的出现频率甚高,但其语义相当复杂。首先,“格致”被用来指代自然哲学,甚至是整个哲学。其次,“格致”多被用来指代自然科学,甚至是整个科学技术。再次,“格致”还被用来指代物理学,甚至是物质科学。

“格致”的用法如此复杂多歧,当然会引起人们的关注,乃至不满。

随着对西学了解的不断加深,人们意识到,用“格致”、或“西学格致”笼统指涉西学中的“自然哲学”、“自然科学”,甚至是“物理学”存在很多问题,有必要为西学中的这些概念另觅新的名词,以取代概念含糊的“格致”。

2)“格致”不包含社会科学。

晚清学者们使用的“格致”并不包含西方十九世纪兴起的诸于社会学、经济学、政治学之类的社会科学,而当时的“science” 受实证主义科学观的影响在西方不仅被用来指称自然科学,而且还被用来指称建立在数学分析和实证研究基础之上的社会科学[22]。

3)“统一科学思想”的影响

如众所知,工业革命后欧洲自然科学的快速发展为实证主义的诞生和发展提供了土壤。孔德等人确信存在一种通用的科学方法,并试图用这种通用的科学方法来统一各门学科,进而主张没有必要在自然科学和社会科学之间作出严格的划分。这种统一科学思想对十九世纪中后期的社会科学的发展和“science”概念的形成产生了相当大的影响。

七、结语

英文“science”最初的含义是知识或学问;进入十九世纪后用来特指自然科学;实证主义兴起之后又开始用来泛指建立在客观精确描述和系统逻辑分析基础之上的有关自然、社会的知识体系,也即既包含自然科学,又包含社会科学。因此,“科学”在日本演变成“science”的定译词,并于十九世纪末传入中国之后,相应地被赋予了如下三层含义:

1. 指知识或学问。 人们在报章中常常能够见到“哲学是一门有趣儿的科学”、“伦理学是一门研究什么什么的科学”之类的表述。这类表述中的“科学”显然是指“知识”或“学问”,也即它是在最广义上使用的“科学”,并不具有对自然或社会规律进行客观描述的含义。

2. 指自然科学。 长期以来,人们为中国古代有没有科学?中医是不是科学争得面红耳赤。如果此处的“科学”指的是基于数学分析和实验研究基础之上的自然科学,那么中国古代没有科学是不言而喻的;倘若指的是最广义上的“知识”或“学问”,那么说中国古代没有科学就很难站住脚了。不过,通常情况下,人们所言的“科学”主要是指“自然科学”。

3. 指基于实证研究的有关自然和社会的知识体系。 人们常说“马克思主义是科学”。这里的“科学”当然指的不是最广义上的“知识”或“学问”,而且也不是指狭义上的“自然科学”,而是指一种经受了经验检验和逻辑检验的知识体系。按照这种科学理解,虽然人文类学科称不上是“科学”,只能叫作“人文学科”,但是基于实证研究的社会科学被认为是“科学”家族中的正式成员。

在作为“science”译语的“科学”传入中国之前,中国主要用“格致”来对译“science”。 “科学”取代“格致”,成为英文“science”定译语的原因是多方面的。其中很重要的一点是,当时用来对译“science”的“格致”在汉语词汇中原本是指一种道德修养工夫,是和“正心、诚意”相关联的“修身”、“明德”的方法。由于格物致知被赋予了建构儒家伦理道德的功能,因此用“格致”来对译“science”后,“science”很容易遭到曲解。

值得强调的是,人们本来是为了在儒家伦理与科学知识之间彻底划清界限,才弃用“格致”改用“科学”的。可是,当“科学”在中国迅速普及之后,人们原有的一些认识发生了改变,原来认为是常识的一些东西,现在看来并不正确。这样,基于常识和良知建立起来的儒教伦理纲常便越来越多地受到攻击,一些人开始要求基于科学常识重构中国的伦理道德规范。这样,被斩断了的科学知识与伦理道德之间的联系又被重新连接起来了。民国初期兴起的新文化运动实际上就是这种要求的一种反映。当伦理道德规范也被要求基于科学、理性进行彻底重构时,科学很容易由“赛先生”演变成为“赛菩萨”。

在人们的心目中,“科学”最初只不过是分科化越来越明显、与技术的联系越来越紧密的知识体系。可是,当实证主义兴起之后,“科学”被认为是使用具有普遍适用性的科学方法建立起来的知识体系,由于它是建立在客观精确的描述和系统逻辑的分析基础之上的,所以它是客观世界的真实反映,因而也是正确的。本来被划到科学之外的非科学并不等于不正确,由于它不是科学,故很容易被解读为不是科学的,也即不是正确的。这样,坚持用科学的标准来要求非科学的唯科学主义思潮便开始在中国迅速发酵。新文化运动后期爆发的科学与玄学论战与此不无关联。

参考文献

[1]陈独秀:《新文化运动是什么?》,任建树等编《陈独秀著作选》第一卷,上海:上海人民出版社,1993年,第123页。

[2]村上陽一郎:《近代科学技術の起源と展開》,藤沢令夫等编《技術とは》,東京:岩波書店,1990年,第159页。

[3]山室信一:《日本学問の持続と転回》,松本三之介、山室信一编《学問と知識人》,東京:岩波書店,1988年,第466页。

[4](宋)李昉等辑《文苑英华》卷九百四十六,文渊阁《欽定四庫全書》集部八·总集类,第4页。

[5](明)唐顺之编《稗编》卷九十六,文渊阁《钦定四库全书》子部十一·类书类,第24页。

[6](清)乾隆敕编《钦定千叟宴诗》卷二十五,文渊阁《钦定四库全书》集部·总集类,第25页。

[7]N. McMorris.The Nature of Science.New Jersey: Fairleigh Dicknson University Press, 1989, pp.21-42,199-201. 213-217.

[8]T. S. Kuhn,“The Function of Measurement in Modern Physical Science”. Isis, 1961,no.52, pp.161-193, 188.

[9]R. G. Collingwood, The Idea of Nature.Oxford: Clarendon Press, 1945,pp.2-3.

[10](英)梅尔茨:《十九世纪欧洲思想史》(第一卷),周昌忠译,北京:商务印书馆, 1999年,第79-80页。

[11]汪晖:《科学话语共同体和新文化运动的形》,《学术月刊》 2005年第7期,第104-113页。

[12]冯天瑜:《“科学”名词探源》,《中国科技术语》2008年第3期,第8-10页。

[13]西周:《知说(四)》,大久保利謙编《西周全集》(第1巻),東京:宗高書房,1960年,第460-461页。

[14]西周:《知说(四)》,大久保利謙编《西周全集》(第1巻),東京:宗高書房,1960年,第461页。

[15]梁启超:《论太平洋之未來与日本国策》,《清议报》光绪二十五(1899)年三月二十一日, 第13期第12页。

[16]王国维:《东洋史要·序》,姚淦铭等编《王国维文集》(第四卷),北京:中国文史出版社,1997年,第381页。

[17]谢振声:《上海科学仪器馆与<科学世界>》,《中国科技史料》1989年第2期,第61-66页。

[18]金观涛,刘青峰.从“格物致知”到“科学”、“生产力”——知识体系和文化关系的思想史研究.中央研究院近代史研究所集刊,2004,(46):125。

[19]杨文衡:《“科学”一词的来历》,《中国科技史资料》1981年第3期,第101-104页。

[20]樊洪业:《从“格致”到“科学”》,《自然辩证法通讯》1988年第3期,第39-50页。

[21]周程:《亦谈“科学”为何取代了“格致”》,《自然辩证法研究》2010年第2期,第101-105页。

[22] (美)华勒斯坦:《开放社会科学:重建社会科学报告书》,刘锋译,北京: 生活·读书·新知三联书店,1997。

“Science”不应翻译成“科学”,应译成“利学”

关于近现代对英文的不准确、甚至错误翻译问题,学界也已经有充分的认识,我此前也专门指出现代汉语中的“香蕉词”问题。下面说一说对“科学”( science)一词的翻译问题。

所谓的“香蕉词”,就是现代汉语中的一些词汇,从外表看,都是中文的,但是其内涵却是西方的。现在那些在精神和灵魂上被西化的华人被称为“香蕉人”,即黄皮白心之人。“香蕉词”是内涵上被西化的汉语词汇,也是“黄皮白心”。

大量的“香蕉词”之所以会在中国现代汉语中出现和存在,根源在中西文化了解的肤浅,甚至无知,将两个形似而实异的中英文词语认为等同,譬如将“政治”等同于“politics ”,将“自然”等同于“nature”,将“道德”等同于“morals”,等等。

其实,英国,乃至整个西方文明,从未出现和存在过中国意义上的“政治”、“自然”、“道德”,“政治”与“politics ”,“自然”与“nature”,“道德”与“morals”是在本质完全不同的两个东西,但是,最早的汉英字典的撰写者,却生搬硬套地将两者对译。

最早的写英汉字典的人,显然是文化上的白痴。我一直纳闷,中国历史上为何能够存在如此白痴的人?当明白这些“香蕉词”的真正起源时,我的心也就释然了。原来,“发明”这些香蕉词的,即最早书写中英文字典的人,不是中国人,而是日本人。

“香蕉词”是在明治维新时期,由当时的日本学者所“发明”。这些日本学者具备三个特征。一是崇拜西欧文化,否定中国文化,否定儒家,倡导什么“脱亚入欧”,其实就是“脱中入欧”、“脱儒入欧”。二是号称日本学习儒家1000年,有深厚的儒家传统,但是它们对儒学的理解却是非常皮毛、浅薄。三是,熟悉和使用汉字。

在这种情况下,这些日本学者就用汉字与西文对译。这个对译过程就成为西方文化内涵对汉语词汇的单向注入,而不顾及这些汉字的本来内涵。用句股市的术语,这叫“借壳上市”。汉字词汇在那些日本学者眼里不过是一个壳,其本身的意义是不重要的,重要是西方文化内涵,这些壳不过是承载西方文化的工具。同时,借助这些壳,西方文化也是日本,包括后来的中国,顺利实现借壳上市。

甲午战争之后,通过当时大量的留日回国的年轻人,日本的“脱亚入欧”的明治思维传入中国,成为所谓的“新文化”。在这个过程中,日本对西欧书籍的翻译也大量传入中国,“香蕉词”也随之流入。

“科学”也是由明治时期的日本人所发明的香蕉词,这个“科”就是“科举”之“科”。 20世纪初以来,中国开始以“科举”为落后,以“科学”为先进,却不知“科学”之“科”就是“科举”之“科”。民国之后,经过新文化运动的引入,“科学”之所以能够在中国迅速普及,被广泛接受,显然要得益于“科举”之“科”在中国当时中国文化背景下的神圣和权威。

也就是说,当初“科学”的流行,显然有对“科举”的狐假虎威,巧妙地将原本附着在科举上的神圣权威,嫁接到“科学”之上。

“科”的本来含义是分科,“举”是举荐、选举。在“科举”制中,是分科取材的意思,就是按不同专业,不同的标准去选拔官员。最开始,“科举”并不需要考试,完全是推举、举荐的。

西汉汉武帝为抗击匈奴,筹集军费,决定把盐铁等行业进行政府专营。在正式实施之前,汉武帝决定召集民间的贤达,问问他们的意见。这些民间贤达,汇聚在一起,开了一个会,其基本结论是反对。这一会议记录被整理出来,流传了下来,形成一本经典名著《盐铁论》。在此书中,将民间的贤达人士分为两类,也是两科:文学和贤良。文学科,有点类似于后来的“明经”科,就是书本知识掌握的很好,经学学的很好,“贤良”则是品德品行好。

但是,到了唐朝,科举成为标准化的考试制度,一直持续至清朝,以致现代人一看到“科举”,就认为是考试。其实“科举”的本来含义就是官员选拔制度,并不必然与考试有关,也可以是举荐。当然,考试也是一种选拔制度。

但是无论如何,在清朝末期,及至民国,“科举”之“科”,其含义绝非中性的、技术上的分科、分类,而是包含着几千年官员选拔制度的厚重积淀,具备正统性、权威性,甚至神圣性。

明治维新时期的日本学者,用“科学”一词去对译Science,显然是想让“科举”的正统性、神圣性转移到“科学”之上。

如果,单纯地从“科”的分科含义看,“科学”实际上是一个非常憋足的译法,即“分科之学”,这是Science的非常非常边缘的特征。Science的核心特征是去发现“真理”。具体的方法则是基于经验的“实验”。

从这个意义上看,严复对Science的翻译更为合理:“格致”。“格致”是“格物、致知”的缩写,来自四书之首的《大学》。只不过,格致的目的是发现、体悟“义理”, Science则是发现真理。中国传统学术的“义理”,与科学“真理”,有相似之处,都是深层的神圣性的知识,但是也有本质不同。“义理”的根基在人的内在“心性”,而“真理”的根基则在外在的“客观”之物。

因此,尽管“格致”比“科学”更接近Science内核,但是依然是不准确的。

那么用哪个中文词汇对译Science更合适?答案是“利学”。

中国传统学术的核心是“义利”之辩、“心物”之辩、“道文”之辩、“体用”之辩。这四组辩题实质上是相同的,只是侧重不同。在上篇文章中,我已经做了更详细的分析。“义”就是“心”、“道”、“体”,“利”就是“物”、“文”、“用”。

“义利”,讲的“义利合一”、“义利不二”、“利以载义”、“义体利用”。在义利兼顾的同时,又严格区分体用。

较之于中国传统,整个西方学术都是残缺的,因为他们是“有利无义”、“有物无心”、“有文无道”、“有用无体”。

中国传统学术可以称之为“义利之学”、“心物之学”、“道文之学”、“体用之学”,但是西方文明则仅仅有“利学”、“物学”、“文学”、“用学”。

尽管西方文明一直是“利学”式的,但是,在近现代利的形成却出现了重大变革。现代之前的西方文明是宗教文明,宗教的本质也是“利学”式的。这种利是“宗教之利”,通过对神灵的信仰,换取某种利益。犹太教干脆把上帝与人的关系看成是契约关系、交易关系,即利益关系,所谓的《圣经》也被成为《约书》,包括“新约”和“旧约”。

而现代的西方文明,即欧美文明,起主流的信仰不再是宗教了,而是Science。Science的真理就是基督教的真理,Science的本质与基督教一样,也求利。只是基督教的利是宗教之利,而Science则是物质之利,可以促进技术发明和物质财富的增长。

需要指出的是,尽管从基督教到Science的变革过程,可以追溯至17世纪的西方近代哲学的肇始,但是,Science意识形态的真正形成则是19世纪中期的事。就连英文单词Science,以及Scientist本身的出现,也都是那个时候的事。

实际上,西方与科学相关的知识早在明清之际就已经传入中国,那是当时基督教传教士的贡献。当时的中国学者,以及西欧传教士,最著名的就是利玛窦,都将这些知识与“格致”对译。严复用“格致”去对译新出现的Science,也是对这一传统的继承。

但是,在19世纪末,日本对Science的译法“科学”传入中国之后,就迅速取代此前的“格致”,而成学术之正统。除了上面指出的“科学”对“科举”的狐假虎威之外,还有一个更重要的原因是。从“格致”到“科学”,实际上对应着西欧所发生的“利”的形态的变革:从宗教之利到物质之利的变革。这个变革也是西欧的主流信仰从基督教到Science的变革。

“格致”的译法出现于明清之际的17世纪,那时Science尚未出现,相关的知识是以哲学的存在,而且是作为基督教的奴仆。而“科学”的译法在Science出现之后。也就是说,“格致”和“科学”实际上对应着西欧社会的两个不同的时代,“格致”对应着宗教时代,而“科学”则对应着现代、科学时代。

这也意味着,明清以来,中国和西欧社会是高度同步的。

相关问答

【科技在英语里怎么写TECHLOGY】作业帮

[最佳回答]科技:[kējì]1.scienceandtechnology其它相关解释:例句与用法:1.美国以及其他发达国家的官员说,将保护科技(以阻止外流)与对付饥饿问题混为...

计算机科学与技术英文简称?

计算机科学与技术系的英文简称是IT,全称是InformationTechnology。Information读法:英[ˌɪnfə'meɪʃn];美[ˌɪnfər'meɪʃn...